石造物– category –

-

マンホールの魅力?!「2」

暑さ寒さも彼岸までと言われるように、9月19日は彼岸の入りです。時季を間違えることなく咲く彼岸花には、自然の不思議を感じます。どこに察知するセンサーを持ってい... -

寺社探訪 「永平寺名古屋別院」

「閑かさや 岩にしみ入る 蝉の声(松尾芭蕉)」 8月7日は「立秋」です。「初めて秋の気立つがゆへなればなり」と言われるように涼しい風が立ち始めるころですが、実際... -

マンホールの魅力?!

「あめんぼう 池の天日 ふまえけり(斎藤白柿)」 小流にスイスイと泳ぐアメンボを見つけました。いつの間に一体どこから飛んで来たのでしょう?とふしぎ発見です。そ... -

徳源寺と菩提樹

「菩提樹や 天よりたるる 花の性(榊原薗人)」この句の如く、徳源寺のボダイジュは今満開で、甘い芳香に誘われて境内に引き込まれてしまいました。散房状の集散花... -

季節の移ろい

緑溢れる散歩道には、タンポポ、スミレ、ツツジ、シロツメグサ、ヒメジオンなどの草花が確実に季節の移ろいを伝えています。毎年間違いなく繰り返される営みは心と体... -

時と川の流れ

新型コロナウイルス菌拡散に伴い、当会の閉館も当面延長されることになりました。外出自粛もありますが各自が健康に留意し、皆様にお会い出来るようになった時、喜ん... -

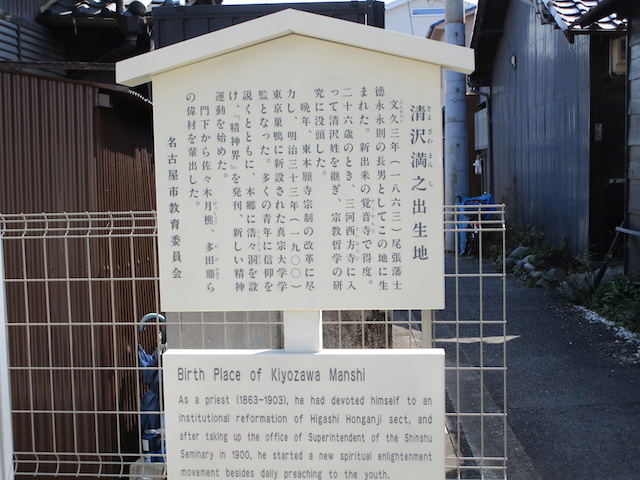

標札を訪ねて「清沢満之」

今回は、江戸、明治からの面影を残しつつ「現在」と共存している黒門町にある「清沢満之」の標札(再設置、注1)とその周辺を、麗らかな日和に誘われて散策してみま... -

徳川園のこのごろ

2月3日は節分で冬と春の節目、翌2月4日は立春、暦の上では春ですが南北に長い日本では自然の営みにも時差があります。 徳川園にも少しずつ早春の息吹が感じられるよ... -

下街道を歩く2

下街道は木曽へ行く近道であり、善光寺に参拝される人も多く信仰の道でもあり、「善光寺街道」とも呼ばれていました。 「蝋梅や 雪うち透す 枝の丈」芥川龍之介...

.jpg)