-

徳川園のこのごろ「冬牡丹と雪」

「蝋梅や 雪うち透かす 枝のたけ(芥川龍之介)」 二十四節気の大寒が巡って来たと思った途端に暦通り寒さは倍増、名古屋は雪の薄化粧が続き自然の営みに脱帽です… -

報告「英語で語る二葉館の魅力」

「水仙や 古鏡の如く 花をかかぐ (松本たかし)」 1月20日は大寒で、この頃は1年で最も寒い時期と言われています。その2週間後は立春と季節は間違いなく時を刻… -

お知らせ「英語で語る二葉館の魅力」

「光琳の 屏風に吹くや 福寿草(夏目漱石)」 小寒の次候は水泉動(すいせんうごく))です。まだ空気は冷たく寒い時期ですが春に向けて少しずつ動き始めています… -

新年のごあいさつ

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。 「人の日や読みつぐグリム物語(前田普羅)」 1月7日は五節句の一つ「人日の節句(七草の節句… -

一年を振り返って

「うつくしや 年暮れきりし 夜の空(小林一茶)」 12月13日は「正月事始め」でした。この日は、「鬼宿日」に当たることから歳神様を迎えるのに相応しい日とされ、定… -

「クリスマスで彩る 陶磁器会館」

12月7日は大雪(たいせつ)でした。大雪は二十四節気の21番目で、この日は雪が本格的に多くなると言われています。名古屋では昨年より31日も早い初雪が観測され暖かい秋… -

報告 山吹小学校総合学習(見学・取材協力)

10月・11月・12月(各第1水曜日)にわたり、山吹小学校3年生の総合学習が行われました。当会は、授業の一環としての見学・取材の協力をさせていただきました。この… -

徳川園のこのごろ

「大木にして みんなみ(南)に 片もみじ(幸田露伴)」 秋の日は釣瓶落としと言いますが、なが〜い酷暑からやっと秋?に入り、樹々も慌てて時季を確認している様で… -

報告 特別企画『東区の魅力発見ガイドツアー 二葉御殿界隈を歩く』

爽やかな秋空の下、特別企画「二葉御殿界隈を歩く(4回連続講座【1】」が去る11月7日(金)に開催されました。このコースは今年からの新企画です。日本の女優第1号… -

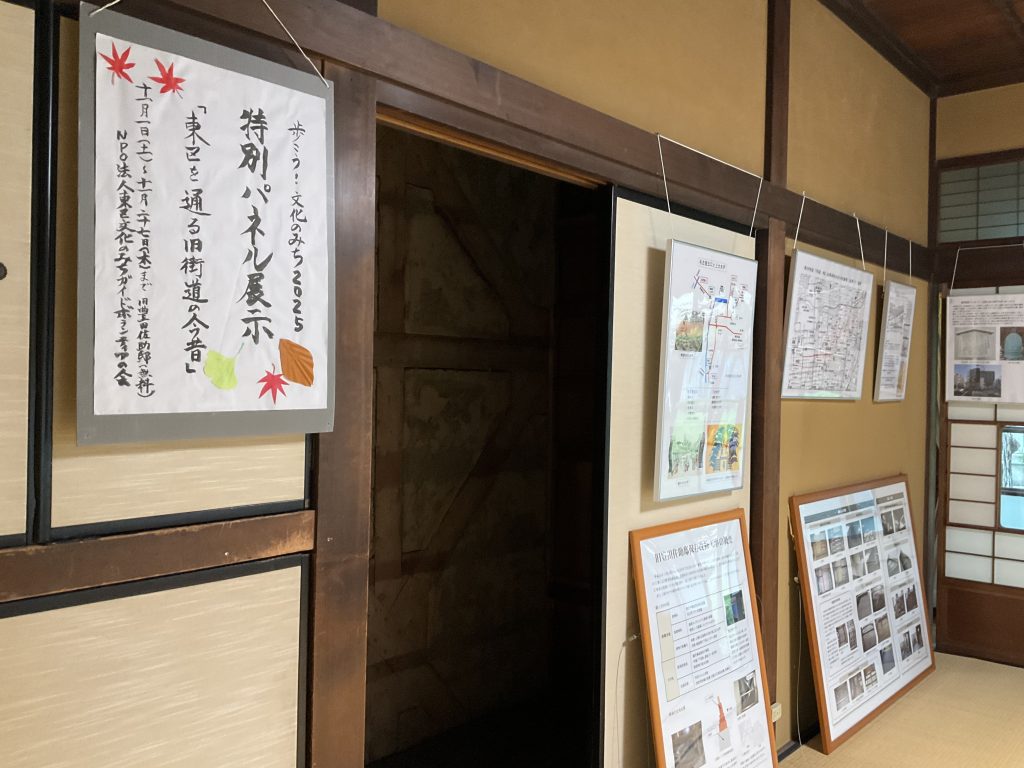

「歩こう文化のみち2025」報告とお誘い

秋の行事「歩こう文化のみち2025」が開幕しました。今年は11月1日(土)~11月27日(木)までの長丁場です。各所ではこの期間中、魅力あるイベントや体験の企画をし、… -

報告「名古屋市東生涯学習センターまつり2025」

去る10月25日、26日(土、日)に恒例の秋のイベント『名古屋市東生涯学習センターまつり2025 ときめきの風は東から』が開催されました。酷暑からやっと解放され心身… -

お知らせ2「歩こう!文化のみち2025」

「名月を 取ってくれろと 泣く子かな(小林一茶)」 今年も中秋の名月を迎えました。一茶の俳句にもあるように、今にも届きそうな名月・・そしてうさぎを探したく…