石造物– category –

-

蕉風発祥の地

「狂句こがらしの身は竹斎に似たる哉」 (松尾芭蕉) 6月21日は二十四節気の夏至(昼の時間が最も長くなる日)です。今は梅雨の最中ですが、晴れ間を利用して散策に出て... -

まち歩き「由緒ある町名を探して」

まち歩き「由緒ある町名を探して」 「白露も こぼさぬ萩の うねりかな(松尾芭蕉)」 9月8日は二十四節気の白露です。白露は朝の光に輝く露の美しさを表しています。... -

まち歩き「由緒ある町名を探して」

「間違うて よい風の来る 大暑哉(尾崎紅葉)」 7月23日は大暑です。暑さが最も厳しくなる頃ですが、時折吹く涼風に期待したいところです。 長引くコロナ禍で休止にな... -

”伝説の足跡を訪ねて”9「赤塚神明社、あの人形が欲しい」

「夏至今日と 思いつつ書を 閉ぢにけり(高浜虚子)」 6月21日は夏至で「日長きこと至る(きわまる)」という意味があり、最も昼の時間が長くなります。これから夏の... -

’伝説の足跡を訪ねて”8「舎人町」「萱町、文殊菩薩の生まれかわり」

東区の町名に関係する伝説も幾つかありますが、今は公園の一部に残っているだけになってしまいました。前回(西二葉公園)に続き伝説の足跡を探してみたいと思います... -

’伝説の足跡を訪ねて’7「竹藪地蔵」・「子安地蔵(観音院)」

東区に伝わる伝説には、お地蔵様にまつわるお話しが沢山あります。 今までも幾つかご紹介してきましたが、いつでも優しい慈眼を注いでくれています。なかなか収束のみえ... -

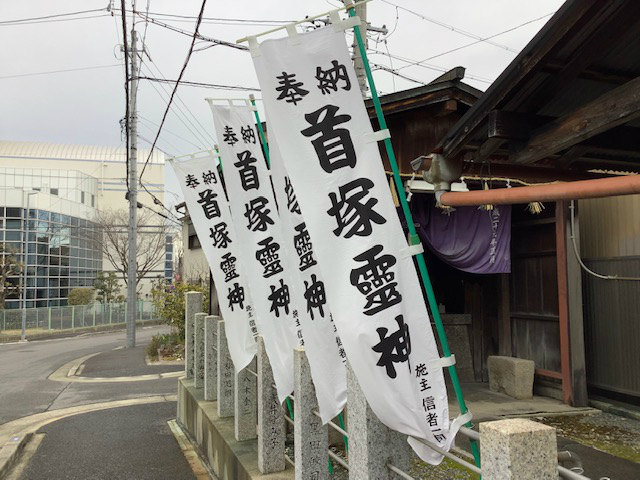

お知らせ「首塚社が廃祀」に

首塚社という何だかちょっと怖そうで・・そして意味ありげな名前が付いた社があります。(東区金城学園中学校の西、中産ビルの北) その昔、前の坂は「首塚様の坂」と呼... -

伝説の足跡を訪ねて6「へちまの薬師様」東充寺

東充寺は東区(東桜2)にある西山浄土宗のお寺で、別名「へちま薬師」とか「お薬師さん」と呼ばれて親しまれています。 へちま薬師と呼ばれるようになった由来は、今か... -

伝説の足跡を訪ねて5「長母寺」

「けさ秋や おこりの落ちた ような朝(小林一茶)」立秋も過ぎ、風の流れや日差し、空の色にも何となく秋が感じられるようになりました。 新涼を感じつつ「長母寺(...