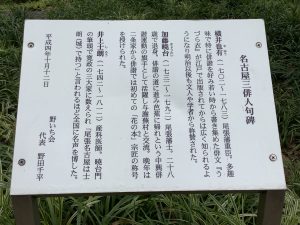

「狂句こがらしの身は竹斎に似たる哉」 (松尾芭蕉)

6月21日は二十四節気の夏至(昼の時間が最も長くなる日)です。今は梅雨の最中ですが、晴れ間を利用して散策に出てみました。いつもは眺めるだけのテレビ塔も、近くで見ると大きさと高さにびっくりしました。そのそばに静かに佇む句碑を見つけました。

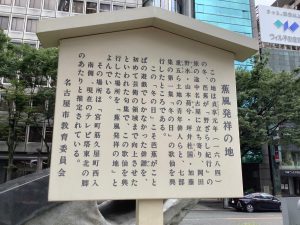

久屋大通公園エディオン久屋広場の「中部電力MIRAI TOWER(旧名古屋テレビ塔)」の東北側に、「蕉風発祥の地」の碑があります。蕉風とは、松尾芭蕉とその門人の俳風のことを言います。

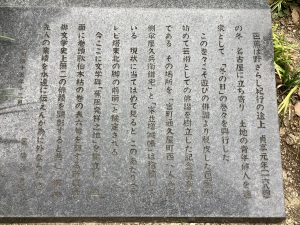

芭蕉が自然の真実の中に、新風を求めた「野ざらし紀行」の旅の途中、貞享元年(1684)の冬に名古屋に立ち寄り、地元の若い俳人たちと連句をよみ、それを連句集「冬の日」にまとめました。この冬の日がそれまで言葉遊びでしかなかった俳諧を初めて芸術の領域まで向上させたと言われる句集です。歌仙を興行した場所であるここに「蕉風発祥の地」の碑が建立されました。副碑が添えられていることから興行の故址であることを読み解くことができます。

この碑の題字は無署名ですが、前杉戸名古屋市長の筆だそうです。また碑の形は、俳諧師の持ち歩いた控帳を模しているそうですよ。よく見ると確かに…と納得できました。

庶民文芸として確立させた芭蕉は、後の世まで多くの俳人たちの鑑とされ、その句碑は、県下でも86基(芭蕉塚含)が確認されています。

東区には、「了義院」の“有とある たとへにも似ず 三日の月”(笈(おい)日記)や、意外な繋がりで「情妙寺」の“て乃ひらに 雨をしる夜の 水鶏哉”があります。これは、情妙寺六世『霊江斎呑水』が詠んだ句ですが、実は芭蕉に師事しており、芭蕉のさびをよく受け継いだと言われる内藤丈草(犬山)とは竹馬の友であったそうで、俳諧に遊んだそうです。霊江斎呑水50回忌に、情妙寺十三世日豊和尚が建立したものです。芭蕉との不思議なつながりを見つけ驚きました。愛知は旅ゆく芭蕉の憩いの地でもあったようで、ゆかりの地には31基(尾張、三河)の句碑が残されています(蕉風発祥地碑も一基)。

市内でも熱田、鳴海、北区など肉碑が残されていますよ。そんなゆかりの地を巡ってみるのも楽しいのではないでしょうか。

参考文献:尾張の俳諧、句碑、広小路物語、芭蕉様と名古屋、金鱗九十九の塵ほか

注1:霊江斎呑水は犬山妙感寺の小僧から情妙寺の六世になった人

コメント

コメント一覧 (2件)

取り急ぎお知らせします。2023/6/22の「薫風発祥の地」の「薫」は、「蕉」の間違いではないでしょうか。そうでないと意味が通らないと思います。記事の中の文字も同様です。遠方の知人から知らされましたので、急ぎ訂正されることを願いお知らせします。(もし当方の勘違い等でしたら申し訳ありません)

樋口 敦さま

この度は貴重なご指摘、アドバイスをありがとうございました。

当方の勘違いからの誤記入と存じます。

丁寧にお読みいただき、心から感謝申し上げます。早速に修正させていただきました。

今後は、なお一層忠実な記事を心がけてまいりたいと存じますが、

何かお気づきの点がございましたら、忌憚のないご意見、

ご指導をよろしくお願い申し上げます。

修正させていただきましたお知らせと御礼にて