-

報告 山吹小学校総合学習(見学・取材協力)

10月・11月・12月(各第1水曜日)にわたり、山吹小学校3年生の総合学習が行われました。当会は、授業の一環としての見学・取材の協力をさせていただきました。この… -

徳川園のこのごろ

「大木にして みんなみ(南)に 片もみじ(幸田露伴)」 秋の日は釣瓶落としと言いますが、なが〜い酷暑からやっと秋?に入り、樹々も慌てて時季を確認している様で… -

報告 特別企画『東区の魅力発見ガイドツアー 二葉御殿界隈を歩く』

爽やかな秋空の下、特別企画「二葉御殿界隈を歩く(4回連続講座【1】」が去る11月7日(金)に開催されました。このコースは今年からの新企画です。日本の女優第1号… -

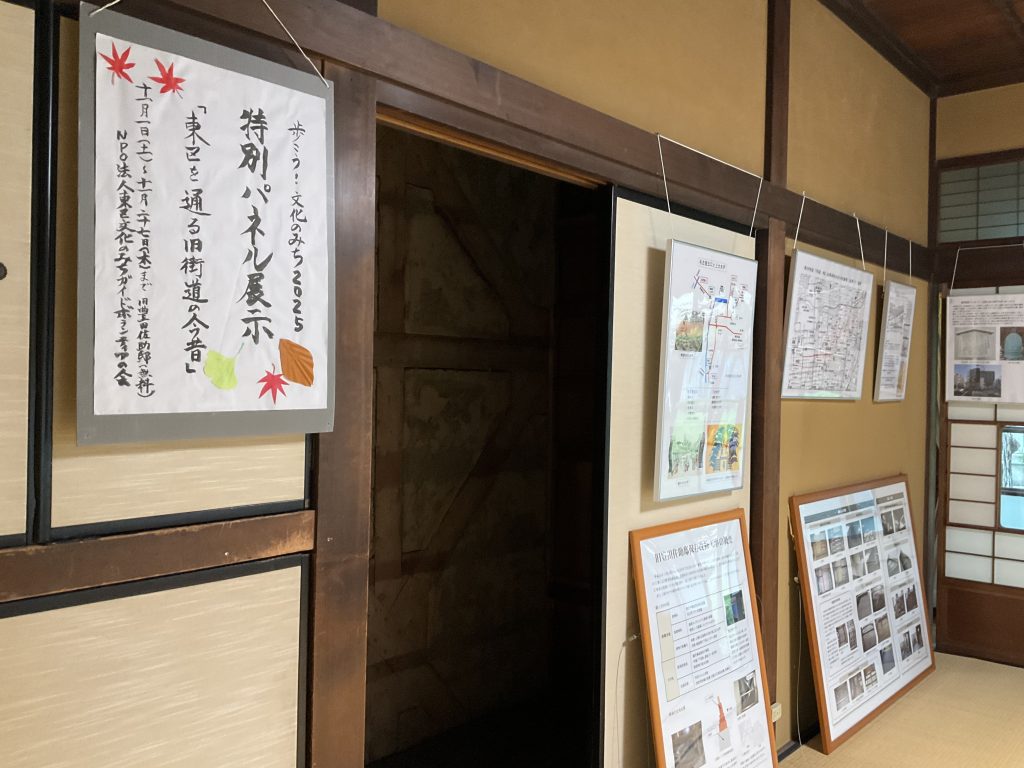

「歩こう文化のみち2025」報告とお誘い

秋の行事「歩こう文化のみち2025」が開幕しました。今年は11月1日(土)~11月27日(木)までの長丁場です。各所ではこの期間中、魅力あるイベントや体験の企画をし、… -

報告「名古屋市東生涯学習センターまつり2025」

去る10月25日、26日(土、日)に恒例の秋のイベント『名古屋市東生涯学習センターまつり2025 ときめきの風は東から』が開催されました。酷暑からやっと解放され心身… -

お知らせ2「歩こう!文化のみち2025」

「名月を 取ってくれろと 泣く子かな(小林一茶)」 今年も中秋の名月を迎えました。一茶の俳句にもあるように、今にも届きそうな名月・・そしてうさぎを探したく… -

お知らせ「名古屋市東生涯学習センターまつり2025」

「子の摘める 秋七草の 茎みじか (星野立子)」 万葉集の山上憶良の歌から生まれたといわれている秋の七草は、薬用など実利的な花が選ばれているようですね。秋… -

徳川園のこのごろ

「月明の ふとさびしさよ 木槿垣(むくげがき)(中村汀女)」 水の色や風の音、雲の動きなどにも秋らしい気配が少しずつ感じられるようになってきました。酷く暑か… -

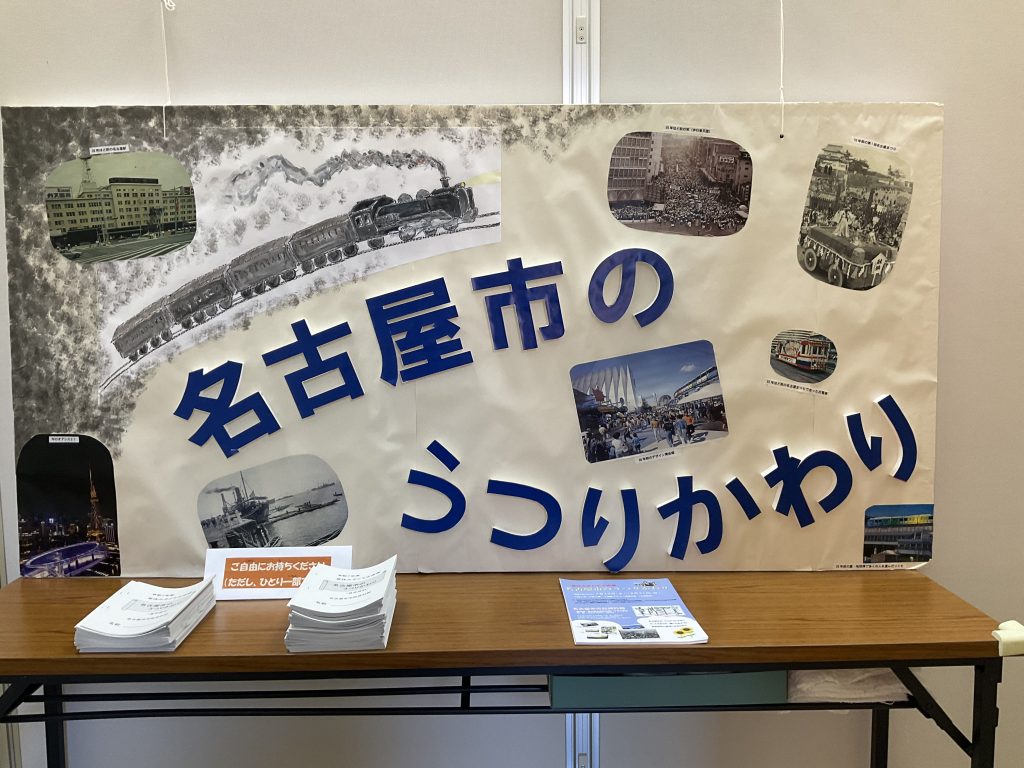

名古屋市市政資料館「名古屋市のうつりかわり」

立秋はとうに過ぎましたが、今年の夏は特別な暑さが続き涼しくなるのが待ち遠しくなりますね。今年は昭和100年、戦後80年ということもあり子供にこれをどう伝えていく… -

戦後80年「戦争と陶磁器」

8月7日は二十四節気の立秋で、秋の風が吹き始める時期をいいますが、実際はまだ夏ですよね。とはいえ、昼間の時間は日に日に短くなり、朝夕だけでも涼しくなる時期が… -

花めぐり「名古屋朝顔・モミジアオイ」

「朝顔に われ恙(つつが)なき あした哉(正岡子規)」 今、名城公園フラワープラザにおいて、「名古屋朝顔まつり」が開催されています。1年のうちで最も暑さの… -

徳川園のこのごろ「星まつり(七夕)」

「七夕や 野にも願いの 糸すすき(小林一茶)」 7月7日は七夕、そして小暑でした。梅雨明け前から真夏日連続の今年は時季を間違えそうでしたね。 天の川を挟んで…