去る6月19日(水)、恒例(年2回実施)の消防訓練(防火訓練)が佐助邸において実施されました。今年は梅雨入りが遅れているとメディアでは報じていますが、当日は夏日を思わせる好天に恵まれ、緊張感もあり有意義な体験となりました。

「名古屋市歴史まちづくり推進課(注1)」「名古屋まちづくり公社 名古屋都市センター(注2)」「シルバースタッフ」「当会」の十数名での実施となりました。

「(株)きどころ(消防設備の点検)」の丁寧なご指導の下、一つ一つを確認しながら実習は進んでいきました。分かりやすく説明いただきながら、真摯に受け止め理解?(これがなかなか難しい)し、疑問はすぐに質問を交え実施されました。質問にも分かりやすく順序立ててお話しいただきましたが、実際に行動に移すのには幾度かの体験が必要だと痛感しました。火災を想定しての実施訓練には、緊迫感と戸惑いが入り混じり落ち着いた行動を・・と心がけながらも適切なご指導に「なるほど!なるほど!」と感嘆することしきりでした。

今回の訓練は、⓵消火器の使い方 ②火災警報が発報された時の対応について学びました。

まず消火器の種類、使い方の説明、そして実習へと進みました。緊張感と不安の入り混じった訓練の始まりです。現在の消化器は手を離せば止まることなどを説明していただき、その後参加者は実際に消火器を手に取り確認し積極的に参加していました。真っ青な青空も背中を押してくれたのではないでしょうか。真剣そのものでとっても貴重な体験となったことと思います。

続いて邸内での実習へと繋がっていきました。備え付けの機器や警報装置などの取り扱いもわかり易く説明していただき、それに基づいた手順を追って消火作業へと実習は続きます。分かっていても警報器が鳴ると慌ててしまいますね。落ち着いた行動の大切さを実感しました。警報器の止め方や復帰の仕方も全員が体験できるように配慮してくださいました。意外と警報器を停止するのに力がいることを知りびっくりしました。押しても止まらない時は「大きな声で人を呼んでください」とのアドバイスもいただきほっとしましたが、年齢を実感した一コマでした。このことが分かっただけでも、大変意義のある取り組みであったと思います。

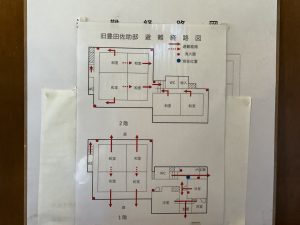

火災警報が発報された時の対応については、大変リアルで、訓練と分かっていても「どこだろう?」と場所を特定し消火作業に入りました。そっと見守りながら確実な消火に向けての適切なアドバイス、注意点をご教示いただきました。「セコム」には連絡が行くかもしれないけれど、『消防署には要連絡』とアドバイスもいただきました。濃やかな気遣いはさすがです。

最初は緊迫感と不安あふれる現場でしたが、最後には少し安心感も芽生える貴重な体験でした。実習が終わる頃に見られた、参加された皆さんの明るく穏やかな表情が印象的でした。

まだ経験されていない方は、次回は是非体験していただき、佐助邸を安心して来訪していただけるように対応できると嬉しいなと実感したひと時でした。

注1正式名称:名古屋市観光文化交流局歴史まちづくり部 歴史まちづくり推進課

注2正式名称:公益財団法人 名古屋まちづくり公社 名古屋都市センター調査課

コメント